7. 屋久島の森と苔(コケ)の幸福な関係

当コラムでは屋久島に関するさまざまな情報を発信していますが、今回は屋久島の森の魅力の一つである、「苔(コケ)」についてお話ししていきたいと思います。

ユネスコの世界自然遺産にも登録されているように、屋久島の雄大な自然は年齢・性別を問わず国内外の多くの方を魅了しています。そのなかで苔は(よく見れば)とてもユニークで美しく、知れば知るほど気になる植物です。苔のことを知れば、屋久島のことにもさらに詳しくなれるかもしれません。

屋久島が苔に愛される理由

日本には1600種ほどの苔が生育していると言われていますが、そのなかでおよそ600種がこの屋久島に存在しています。屋久島はまさに、苔の宝庫とも言える場所。これほど多様な苔が生育している理由は、屋久島の特異な環境にあります。

屋久島の中央には宮之浦岳(標高1936m)をはじめとした高い山々がそびえ立っており、黒潮によって暖められた湿潤な空気が山々にぶつかって雲が発生、大量の雨をもたらします。多くの苔にとって乾燥は天敵ですが、「1ヶ月で35日雨が降る」と言われるほど雨が多い屋久島なら乾燥の危機にさらされる心配もありません。

苔は水や養分を運ぶ維管束が発達しておらず、水を吸う根もない(体を支える仮根があるだけ)ので、水分を植物体全体から直接取り入れなければなりません。そのためできるだけ湿気の多い場所で生育しようとします。その点でも、島の9割を森林が占め、苔が好む湿地、沼地、岩場、河川、滝などが数多く存在する屋久島はうってつけの場所なのです。

屋久島でよく見られる苔たち

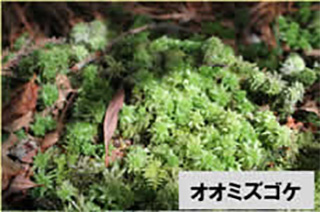

オオミズゴケ

北海道から九州にかけて分布する苔です。オオミズゴケの名の通り、植物体に多くの水を貯めることができ、その貯水量は体重の20倍以上になります。通常は白緑色をしており、乾燥すると白くなります。

オオシラガゴケ

本州南部から沖縄、中国などにかけて見られる種類です。大型で長さ5cm以上の茎を持ち、オオミズゴケよりも白っぽい色をしています。やや湿り気のある花崗岩や流紋岩の地域に生育しやすく、花崗岩でできた屋久島でもよく見られます。

ムクムクゴケ

アジアからヨーロッパ、着た雨気かまで広く分布するメジャーな苔の一種です。低山地の岩上や倒木の上などに生育しています。葉の先端には柔らかい毛が生えており、ムクムクした形状が多くの愛好家に人気です。

屋久島の自然をつくっているのは苔?

湿度の高い屋久島の森では、屋久杉をはじめとする木々の足元や表面にたくさんの苔が付着しています。この苔の下にはわずかに腐葉土ができており、そこに上空から植物の種が落ちてくると、その種は苔の周辺にある水分・養分を吸収して大きく育ってゆきます。こうして苔の周りには、たくさんの生命が息づくのです。苔が屋久島の豊かな自然をつくっている――そう言っても過言ではないかもしれませんね。

皆さんが屋久島ツアーに参加された際は、健気に屋久島の大自然を支え続けている「苔」にもぜひ注目してあげてください!